現在の広島市街地の発展は、毛利氏が太田川三角州に開けていた「五箇村」と呼ばれていた地に広島城を築いた事に起源しています。1589年築城開始し、2年後に毛利輝元は入城しています。

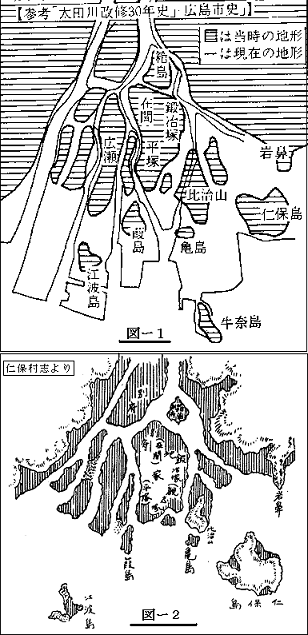

現在の広島市街地の発展は、毛利氏が太田川三角州に開けていた「五箇村」と呼ばれていた地に広島城を築いた事に起源しています。1589年築城開始し、2年後に毛利輝元は入城しています。築城以降の事柄は多数の絵図も文書も残っていて詳細がよくわかるのですが、それ以前のこの地域のことについては極端に情報が少なく、断片的に残されている僅かな情報と、いくつかの想像図が散見されるだけです。これらの想像図も、一見すると、広島湾の海面上にいくつかの島が浮かんでいるような印象で、実態を正しくは描けていません。(図ー1、図ー2)

古文書や古絵図で入海と記し水面として(図ー1、図ー2のように)描いている場合も、満潮時にのみ水面下に没する干潟や河川の河原を含んでいるのですが、往々にしてこれらを常時水面下にあるものと誤解されています。

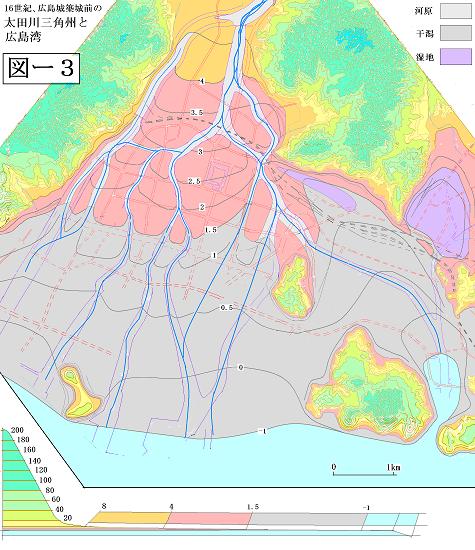

そこで、現代の地盤データを基に、近世以降の人為的な盛土・嵩上げ・埋立部分を除き、地盤の等高線を加え、干潟と海面とを区別し、当時の地形図を描いてみました。(図ー3)

流路は、築城の前後にかなりの付け替えが行われたようですが、詳細不明のため、現在の状態をほぼそのままに描いています。

広島城築城以前は三角州上を東西に往来する道は存在しなかったと述べる説を多く見かけます。干潟の陸側や河川下流部の河原には葦が生い茂り、これが障害になって近隣に大きな集落が無く人の往来も少なかったでしょうが、「五箇村」と呼ばれた地を通じて通行はできたはずです。

築城当時の海岸線は現・平和大通り付近にあったといわれていますが、これは標高1.5mの等高線付近になります。一般的にも海岸線は満潮時の汀線として標高1.5mないし2mの等高線付近に想定できます。

三角州の沖側の部分は広大な干潟であり、築城以降に干拓が進められました。

また、築城地点付近は標高が2mを超え安定した陸地ですが、太田川本流が傍に流れ、出水時には濁流の直撃を受けやすい位置でした。

弘治元年(1555年)の毛利氏の知行充行状に、「五ヶ村寺家ノ内休堤二十一人堤太広瀬ノ内十人堤の事、於被築留者、諸役なしに末代可有知行候、***」とあります。

「寺家」と「広瀬」は既に陸地化していましたが(牛田荘と五箇浦をご覧ください。)、太田川の出水時には、川岸付近は広範囲に冠水して耕作地としては不適だったので、洪水を防ぐ堤防を築いた者には、末代までの所有を認めるということです。太田川三角州の中で、「寺家」は最大の、「広瀬」は2番目に大きな中州でした。それぞれの上流側に強力な堤防を築くことが期待されたのです。

他にも、天正6年(1578年)の毛利輝元書状に「五ヶ村ノ内壱堤」や「五ヶ村ノ内肥後堤」という記述があり、いずれも「五ヶ村」を太田川の出水から守る堤防です。

ただし、これら文書に記す「堤」は毛利氏が来る以前に不十分ながら存在していて、それを堅固なものに造り替えたようですが、築城前の状況の一端が窺えます。

とはいえ、築城前でも「五箇村」が住民の少ない寂れた漁村などではなくて、船・舟による水路はもちろん、徒歩による陸路の交通に障害はなかったようですから、商・工・政の拠点としては有利な立地条件にありましたから、毛利氏がこの地に進出したのは当然の選択と言えます。

築城前の三角州の状態を別の観点から考えてみました。

築城前の三角州の状態を別の観点から考えてみました。太田川の豊水流量(1年間に270日はこれを超えない流量)は80ないし100m3/sとされています。

太田川放水路を除いて、猿猴川から天満川までの川幅の合計は約500mあります。

仮に、堤防で固められる前の、豊水時の自然の川幅の合計を400mと想定し、流量が90m3/sで、流路勾配1/1000として河川の流路に関する公式(マニング式)をあてはめて計算すると、流速が約0.75m/sで、平均水深は約30cmになります。

自然の川の流れは深い所も浅い所もできますが、三角州内の浅瀬を伝って徒歩で対岸へ渡れそうです。

主流の部分の深いところで水深50cmあれば、50石積みの船も運行できます。

(平水流量(1年間に180日はこれを超えない流量=50ないし60m3/s)に対しては、平均水深は約25cmになります。)

三角州の横幅が、己斐から比冶山まで4km、比冶山から茂陰まで2kmで合計6kmもありますから、川幅合計の400mは自然な川幅と思われます。

また、1年に一度の最大流量は2000m3/sを超える場合もありますが、仮に2500m3/sとした場合、人工の堤防が無い自然地形の状態では、川幅の合計は1500m、流速は1.5m/s、平均水深は約1mになります。己斐から牛田の南側まで4kmのうち、半分近くが出水の影響を受けます。このように浸水・冠水の被害を受けることが、古代・中世まで太田川三角州の開墾の制約条件になったものです。決して、広島湾が奥まで入り込んでいたわけではありません。

(現在の太田川水系の放水路や水門、堤防は、100年に一度の大洪水の場合には流量が6000m3/sを超えることを想定して設計されています。)

現代の河川は堤防で流路を規制し、川底は時々浚えている結果、川床は自然の河川よりも低くなっています。人工的な堤防の無い自然の河川は川岸から川面への段差は小さいですから、現代の河川の川面や川底を堤防の上から眺める景観とは異なります。

三角州上の地表面には上流に向かって緩い上り勾配があり、そこを流れる河川にも流路勾配があります。河川の両岸の平地と川床との間には高低差が自然にできていますが、これは河口の先(干潟面)では0(ゼロ)であり、上流に遡ると少しづつ大きくなります。三角州の地表面の勾配を1000分の1とし、流路勾配を1500分の1とすると、両岸と平地の高低差が1mになるのは河口から3km上流の地点です。太田川の場合、河口が平和大通り付近にあったとすると、横川駅付近で2km上流、祇園大橋付近で3.5km上流ですから、近世以前の太田川三角州の川床の大部分は、両岸より1m以下の浅いものだったと推定できます。

三角州の中央付近で東西方向に断面図を描けば、高低差1m以下の起伏がいくつかあり、起伏の低い部分に通常はさほど広くない川幅で水が流れていたことになります。

自然の流れとしての太田川は、可部から祇園南部付近までは水量の大部分が主流に集中しているから水深は深く流速は速いが、祇園大橋より南の三角州地帯では流れが分散し水深は浅く流れも緩くなります。渡渉地点としては三角州地帯が適しています。

天正15年(1587年)3月、豊臣秀吉が島津氏を討つため軍勢を率いて陸路を九州へ行った経路は、後の近世山陽道(西国街道)とほぼ同じであったと考えられています。つまり、この経路には秀吉の軍勢を通せる幅の道が存在していたのです。秀吉が通る直前に道路が造られたわけでもなく、直前の数十年、数百年の間に広島湾岸伝いに陸地が生まれたわけでもありません。ここの経路はもっと古くから存在していたのです。

補足2、太田川三角州の発達をご覧ください。

また、近世以降、広大な干潟は順次、干拓されていきました。補足5、広島湾の新開をご覧ください。