| 資料名 | 己斐村 | 古江村 | 草津村 | 井口村 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|

| 知行帖、元和5年(1619年) | 839石 | 634石 | 152石 | 281石 | 1906石 |

| 芸藩通志、文化年間(1810年頃) | 740石、69.8町 | 634石、73.4町 | 156石、13.5町 | 313石、29.6町 | 1843石、186.3町 |

己斐村の石高が、知行帖から芸藩通志へ減っている理由は不明ですが、郷帳(1840年頃)では899石に増えているので、19世紀初頭の一時的減収のようです。

総じて、これら4ヶ村の石高は17世紀始めから19世紀始めまで殆んど増加がなく、このことは、16世紀末には限界近くまで開墾が進んでいたためと考えられます。

上記、芸藩通誌に記す4ヶ村の面積を合計すると186.3町になります。現代風には185haですが、己斐から井口までの海岸線の長さは約6kmありますから、平均すると、太田川放水路の幅とほぼ同じ約300mの幅に耕地や宅地があったことになります。もちろん、己斐や田方では海岸から1km以上奥まで開発され、逆に、井口西部では海岸まで山が迫っていますが、総じて平地や緩い傾斜の土地がかなりの幅で存在していたことがわかります。

井口村については、寛文四年(1664年)の絵図が遺されていて、現在は住宅団地となっている山腹まで開墾の進んでいたことが確認できます。

近世の井口村は、中世の阿瀬波村と井口村とを併せたものです。

古江村の中には、高須、中郷、田方の3集落がありました。

草津と古江は、中世まで一村でしたが、近世になって港を有する草津村と純農村の古江村とに分割されたものです。その経過から、近世の古江村の中に5,6ヶ所も草津村の飛び地がありました。

草津は、小さく突き出た半島の南側の小さな入江を港としたことから始まります。ここは、太田川三角州外縁が達する地点ですから、南に向かって船の往来や停泊に必要な水深を確保できます。陸路は沿岸沿いに運送のための道路を確保できています。毛利氏が広島湾頭に進出して以来、外港として活用されましたが、広島城下発展により役割を江波港に譲り、近代まで漁港として活動していました。

近世末には、草津の東側に、太田川三角州の干潟の最先端部を利用して埋め立てにより住宅や倉庫の用地が造成されていました。

時代を遡って中世(13世紀)、安芸の国府に居た国衙役人田所氏の遺した「国衙領注進状」と題する文書に、己斐村に19町余の記載があります。現代の約23haに相当します。この面積は八幡川の中流域までの平地を既に耕地として開発が進んでいたことを示します。

また、この「国衙領注進状」の中に「佐西駅家」の地名が記載されています。田所氏は安南、佐東、佐西などの各郡を含む広い領域を管轄していましたが、佐西郡に関しては広島湾西岸から石内・八幡川下流部の範囲を管轄していました。この「佐西駅家」とは、19,古代山陽道と広島湾、駅家郷に記す佐伯郡の駅家郷を継承するもので、下記に説明する高須・古江附近にあったものと考えられます。「国衙領注進状」については、補足11、国衙領注進状、をご覧ください。

古江村と井口村の場合も、文書には残っていませんが、中世以前に遡る開発が進んでいたと考えられます。広い平地はありませんが、小河川の谷筋や海岸に臨む緩い傾斜の土地を開いていったようです。

草津八幡宮は7世紀始め創建の多紀理宮へ鎌倉時代に八幡神が勧請された宮であり、草津・鷺森神社は天徳元年(957年)、古江・大歳神社は延文年間(1356~1361年)に勧請されたと伝えられ、古くから付近にはかなりの規模の集落が存在していたと推定できます。

さらに時代を遡ると、8世紀に編集された「万葉集」に山上憶良が記した「高庭駅家」は、古江村の中にあった「高須郷」であったと考えられます。19,古代山陽道と広島湾、駅家郷をご覧ください。廃止になった駅家を古家(ふるえ)と呼び、これが古江に転じたのかもしれません。

さらに時代を遡ると、8世紀に編集された「万葉集」に山上憶良が記した「高庭駅家」は、古江村の中にあった「高須郷」であったと考えられます。19,古代山陽道と広島湾、駅家郷をご覧ください。廃止になった駅家を古家(ふるえ)と呼び、これが古江に転じたのかもしれません。もっと大きく時代を遡りますが、己斐、高須、古江には弥生時代の貝塚が確認されていますから、この地域には弥生時代から人々が生活していたこと、沖には干潟が広がっていたことがわかります。

古江西第一号貝塚の発掘調査によると、縄文・弥生時代に遡る遺物が確認されています。加えて、その上の土層からは奈良時代前・中期のものと推測される土師器・須恵器および円面硯が出土し、建物遺構も確認されています。地勢的にこの附近には官衙の設置はありえないので、ここには初期の駅家が置かれていたことを示します。

(広島県内で円面硯が確認されているのは、古江西第一号貝塚の他に、1、府中町下岡田遺跡、2、三原市高坂許山遺跡、3、神辺町後領遺跡、4、神辺町大宮遺跡、5、福山市津の郷ザブ遺跡です。これらは、古代山陽道の駅家跡の位置に次のように対応しています。1、安芸駅、2、真良駅、3および4、安那駅。円面硯が出土している遺跡は全国的には多数ありますが、その殆んどが国衙、群衙、駅家跡です。従って、古江西の遺跡も駅家跡と考えるのが自然です。5の遺跡は群衙跡かもしれません。)

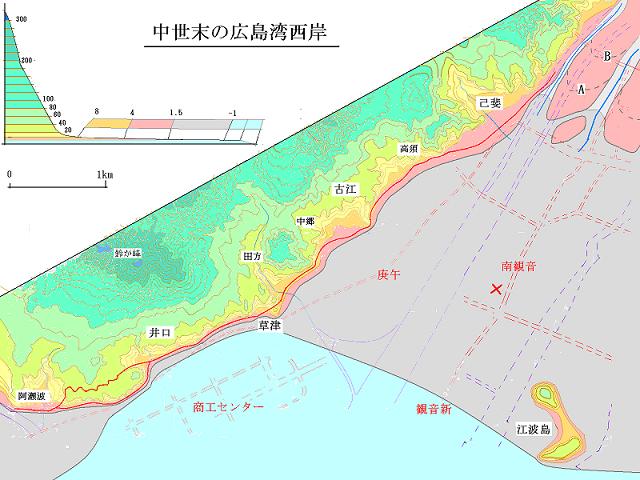

右の図は、毛利氏が広島に築城した16世紀末頃を想定したこの付近の地形図です。太田川三角州(干潟)の先端は既に草津沖から江波島を結ぶ線の付近に、広島湾奥の海岸線は、現・平和大通りから己斐を結ぶ線の付近に達していたことが確認されています。

また、太田川が年々運び出す土砂の量から逆算すると、湾奥の海岸線は、田所氏の居た中世(13世紀)時点には現・平和大通りより平均で約250m程度上流側にあり(上図の点線Aの付近)、古代8世紀の時点には平均で約600m程度上流側にあったと推定できます(上図の点線Bの付近)。

さらに、江波島の西北、X印は、標高-0.7mの深さに約1500年前の地層が確認された地点で、当時、この付近まで三角州(干潟)が広がっていました。

一方、広島湾奥の海岸線が南下してくる以前から、己斐以西の海岸線の位置は図に現れるほどの大きな変化はありません。それぞれの海岸は、その場での侵食や、そこへ流れ込む小河川の土砂の堆積で海岸の位置が決まります。例えば己斐の場合、八幡川が運び出す土砂によって、その扇状地の先端は中世以前に現・太田川放水路の右岸付近にまで達していました。

縮尺の大きな地図で見ると、広島湾西岸沿いの平地は狭いように感じますが、標高1.5mの等高線を海岸線と想定した場合、それと標高4mの等高線との間は、己斐付近で100m以上、井口でも30m以上はあり、局地的に崖が海岸線に迫っている所はありますが、人々の行き来や耕地を確保できる充分な幅の平地が連なっています。

太い赤線で描いた経路は概ね近世西国街道の経路ですが、これは、古来の幹線路として使われていたと考えられます。

己斐から井口の西(阿瀬波)までは約6kmありますが、海岸地形が特に険しいのは、井口から阿瀬波へ抜ける区間の約1kmで、この区間の近世西国街道の経路も、干潮時には海岸沿いの道を行き、満潮時には標高30mほどの丘を越えていました。

天正15年(1587年)、豊臣秀吉が島津氏と戦うため軍勢を率いて九州へ移動した時の経路は後の近世山陽道(西国街道)とほぼ同じであったと考えられています。秀吉が通る直前に道路が造られたのでもなく、直前の数十年の間に沿岸伝いに平地が生まれたわけでもなく、千年以上前から存在していた平地です。 軍勢が全て移動を終えるまでには数時間を要したでしょうが、その間、満潮でも移動できる広い平地が沿岸沿いに連なっていたのです。

現在の太田川放水路が造られるまで、その流路付近には山手川が、そのすぐ東側に福島川が流れていました。いずれも平時の流量の少ない川でしたが、福島川は中世以前のある時期まで太田川本流だったと考えられます。

人口の建造物で覆われ、地形も改変されて、現代の地図を見ていても、元の地形を想像する事が困難になっています。

北西側の緩い傾斜の山林だった所は、20世紀の後半、標高120m付近まで広い範囲で宅地造成され、住宅団地が連なっています。

また、海岸沿いの低地は、近世には細切れに新開造成されていきましたが、大規模な造成は、古江の沖に広がる干潟を1869年~1870年に干拓した庚午新開と、草津から井口の沖に広がる浅い海を1980年代に埋め立てた商工センター(西部開発)です。(補足5、広島湾の新開、をご覧ください。)

右の図は、文化年間(1810年頃)に測量・作成された伊能忠敬の全国沿海地図の中で上の図に対応する部分です。広島城下の南の干潟は観音新開、舟入新開など広い範囲で新開造成が進んでいます。しかし、西岸は草津の東から高須に至る海岸にごく小規模な新開が造成されていますが上の図の16世紀の頃と殆んど変化ありません。

右の図は、文化年間(1810年頃)に測量・作成された伊能忠敬の全国沿海地図の中で上の図に対応する部分です。広島城下の南の干潟は観音新開、舟入新開など広い範囲で新開造成が進んでいます。しかし、西岸は草津の東から高須に至る海岸にごく小規模な新開が造成されていますが上の図の16世紀の頃と殆んど変化ありません。なお、伊能忠敬の地図では干潟の部分まで海として青く塗られ満潮時の状態を示しています。